|

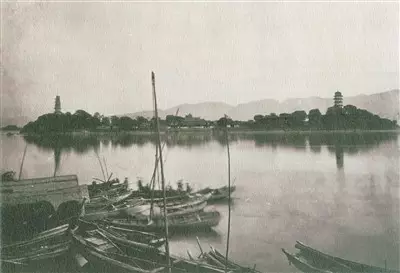

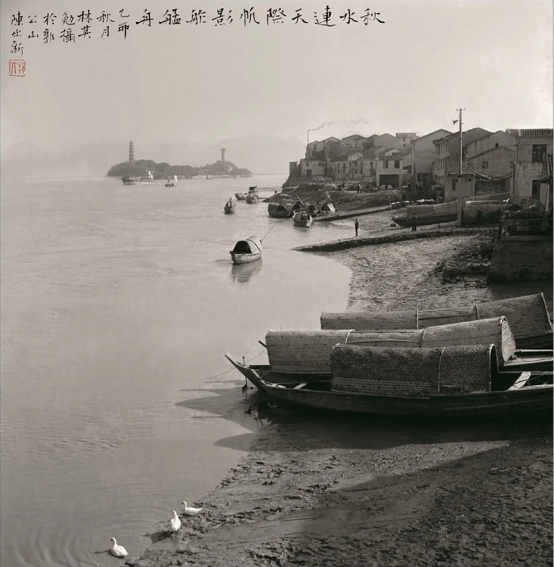

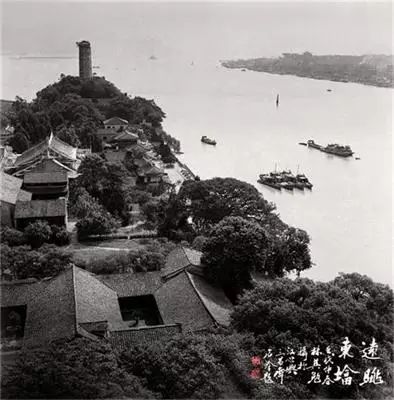

1876年至1880年间,美国人杜德维拍摄了第一张有关温州的照片“江心屿”;1904年,温州出现了第一家照相馆……摄影文化传入温州后,经几代摄影人不断探索,从影像记录到艺术创作,不断发展,成为城市记忆与地域文化的一种载体,深深融入温州人民群众的生活。

江心屿旧貌 美国人杜德维摄于1878至1880年间

日前,位于市工人文化宫的“温州市摄影珍藏馆”开馆,以我市资深摄影人、国家特一级摄影师、浙江省首席技师林其勉的相机收藏为基本陈列,开展“百年古董百台相机展”。

展览中,135台生产自不同国家、不同时期的各款相机,不仅展现了摄影术的发展历程,折射时代变迁与社会发展,也从侧面反映了温州百年摄影发展史。

展览中陈列的相机 黄瑞庚 供图

“人生有趣在于有癖好。我与烟酒无缘,除了在镜头中穿越,还有就是收藏各国的古董相机……”林其勉与摄影结缘已有44个年头,自觉对摄影的热情从未减弱半分。当讲述起自己延续近半世纪的摄影情缘,他的眼中泛起对过去时光的深深眷恋。

上世纪70年代末,林其勉在露天照相馆工作照

胶片时代如烟般淡去

却有太多青春往事难以忘怀

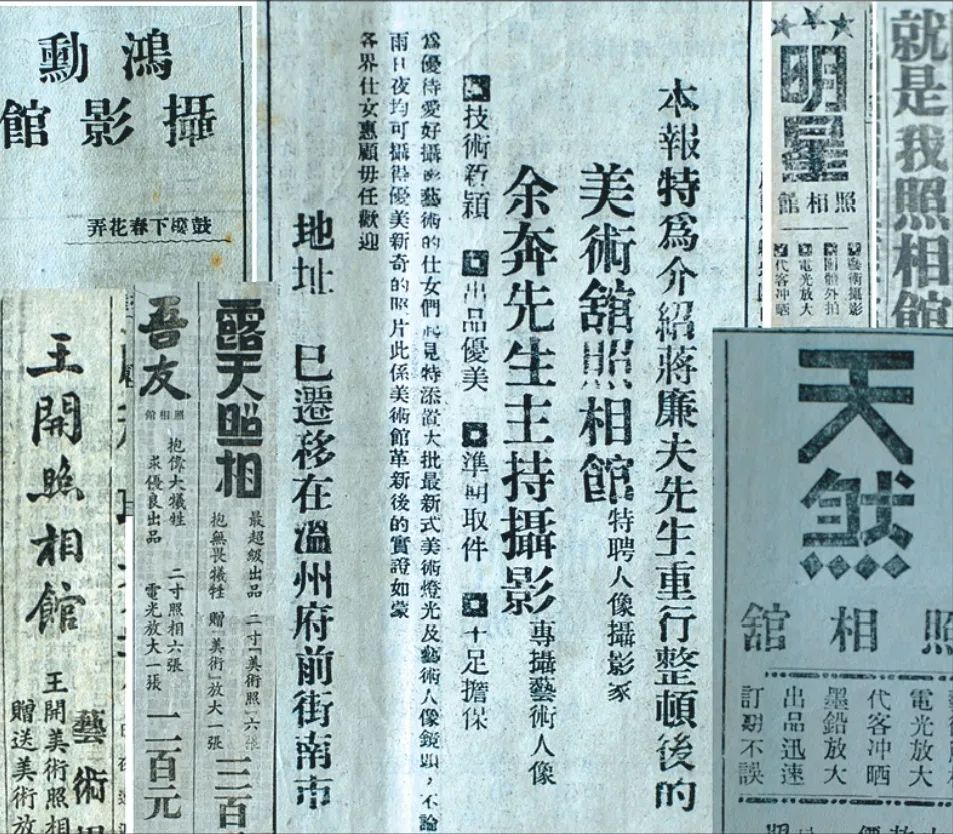

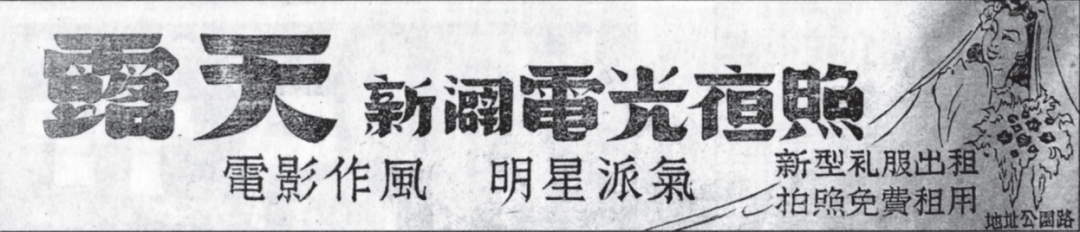

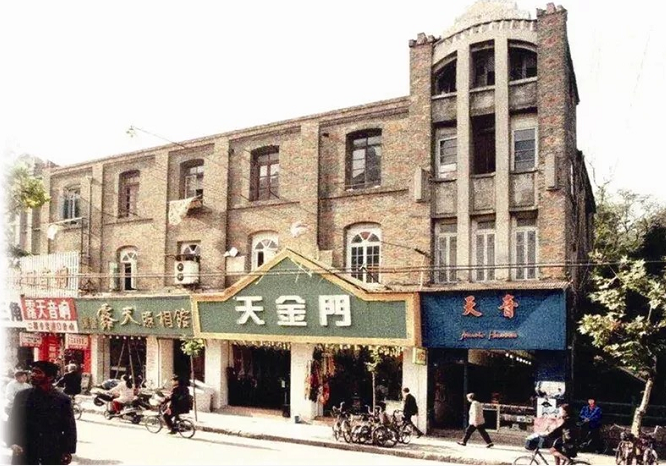

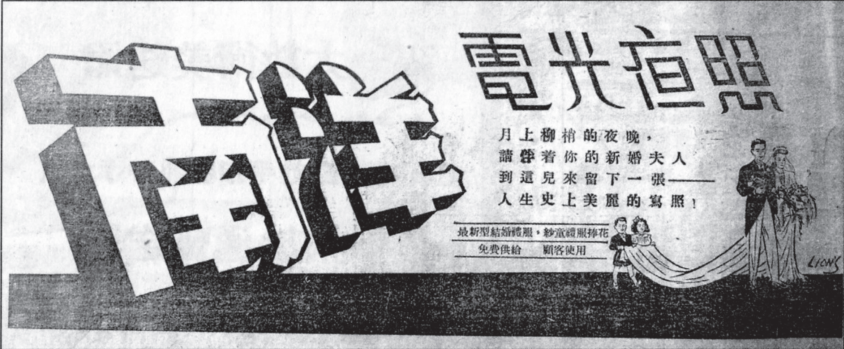

温州的商业摄影,发展至今已有近120年历史。1904年,日本归侨夏炳南在市区铁井栏开办了同昌照相局,从此拉开温州商业摄影的序幕。据记载,此后二三十年间,温州市区照相馆业逐渐繁荣,直至1947年,市区照相馆已发展到21家,其中,公园路就有露天、南洋等10家照相机构,与府前街一样,都是名副其实的“照相一条街”。

上世纪三四十年代,位于公园路的吾友美术摄影院,与张爱玲来温州时住过的公园饭店同栋楼。沙开胜 供图(原载于《温州日报》此前报道《温州早期摄影简史》)

1956年,公私合营期间,温州市区20多家照相馆进行重组合并,成立了露天、美术、南洋三大国营照相馆。林其勉的父亲,当时就在公园路上的露天照相馆任经理。

上世纪90年代的公园路露天照相馆 杨保民 摄

南洋照相馆

年幼时,林其勉最喜雨天。每逢下雨,他就主动向母亲申请给父亲送伞,借此为由,便能光明正大地跑去父亲照相馆里玩耍,骑木马、摆弄摄影道具、看摄影师给人拍照,岂不比闷在家中新奇有趣得多。耳濡目染间,林其勉毫不费力地掌握了摄影的基本技巧。

1968年,时局动荡,刚从小学毕业的林其勉在家闲来无事,便借了父亲照相馆的相机回家摆弄。“当时,温州人拍摄风光照最常去望江路、翠微山、九山湖和松台山等几个景点,我也总是天未亮就抱着相机往这几处跑,有时一晃悠就是一整天。”林其勉清晰记得,当时一个胶卷只有12张底片,卖1元5角3分,有时他出门一整天,都没舍得按下一次快门。他不禁感叹,胶片时代如烟般淡去,却有太多青春往事难以忘怀。

一位拍摄对象只可用掉一张底片

拍多了就得“挨批”

在那个照相机还没有普及的年代,只有重大节日或者特殊纪念日,人们才会到照相馆来拍照,结婚照、满月照、全家福等等,留作纪念,摄影师是个相当吃香的职业。

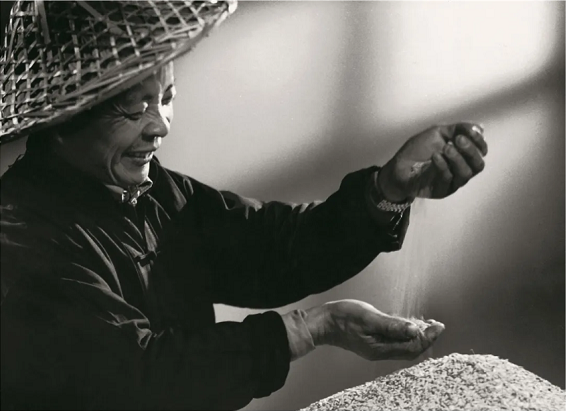

林其勉 摄于1985年

林其勉的父亲林文敏退休时,得着一个“顶替”的名额。一天,林文敏叫来自己的六个子女围坐对谈,商量该把这个名额给谁。

“在我上头,还有一个大哥和三个姐姐。我大哥虽然也喜欢摄影,但他疼我,见我这样着迷,就主动提议说‘让老五去’。”于是,1977年,23岁的林其勉“顶替”父亲进入了露天照相馆,从学徒做起,开始接触照相馆各项业务。

在温州市摄影珍藏馆,林其勉指与我看展览中一台上世纪40年代上海照相机四厂制造的海鸥牌大型室内胶片座机。那是林其勉和其父两代人在露天照相馆使用过的照相机,2000年“露天”照相馆拆迁时,林其勉收藏了它。我端详着这台“座机”,高1.55米、宽0.65米,其大部分构造为木质,快门竟是一个鸡蛋大的橡皮气囊,需凭感觉“掌控”。

海鸥牌大型室内胶片座机

“那时候照相机也没现在先进,曝光、对焦全要靠手动,一下没拍好,底片就浪费了,所以一定要等学徒技术过硬,才让摸照相机。”按照当年规矩,学徒学照相大致要三年才能出师,如果是缺悟性的学徒,三年后还无法上手的也大有人在。林其勉因为基础好,只打杂半年、修了一年底片后就当上了摄影师。

展览中陈列的部分相机

林其勉与南洋照相馆也有过一段深深的交集。当时,“露天”和“南洋”两家国营照相馆同属一家照相服务公司,允许人员按需流动。

1979年,林其勉被调到南洋照相馆江心屿外拍部担任摄影师。据他回忆,当时外拍部共有三名摄影师和一名负责开票的营业员,办公地点设在浩然楼,楼上是餐饮店,一楼一半是照相服务公司的场地,南洋照相馆的外拍部就在那里。往事历历在目:

“在江心屿上拍外景,根据光线情况,一般早上8点多先在东塔附近拍,一个小时内一定要拍好,再换其他景点。一位拍摄对象只可用掉一张底片,若是拍多了,就得‘挨批’。”

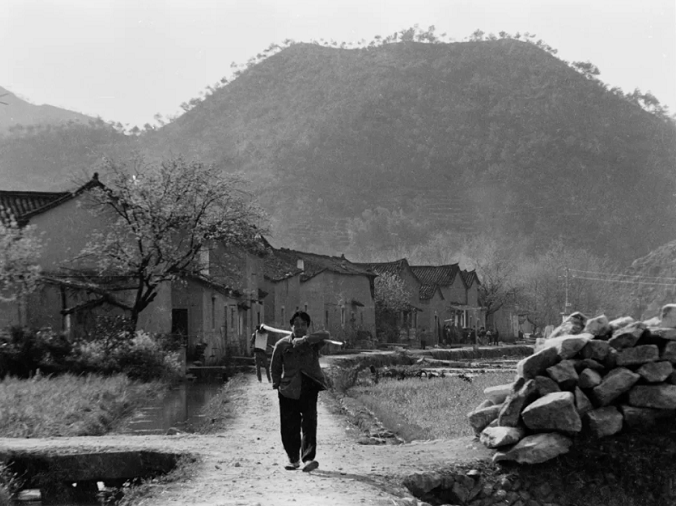

林其勉 1975年摄于温州市西门郭公山

林其勉 摄

当时南洋照相馆有规定,照相馆的相机不得私用,林其勉想要进行摄影创作,只得自己买相机。

“我在外拍部第一年的工资是每月12元,第二年16元,买不起相机,于是要向我爸‘贷款’……”林其勉人生中的第一台相机,是一台海鸥4A型双镜头反光照相机,是向父亲借款198元、利用人脉关系才买到的。当问及后续何时还上父亲钱,他笑道:“跟老爸‘贷款’,总是不用还的。”

有了自己的相机,林其勉开始利用工余时间从事摄影创作,还时常为报社拍摄一些新闻照片,“1979年,我还成为《浙南日报》的优秀通讯员。”

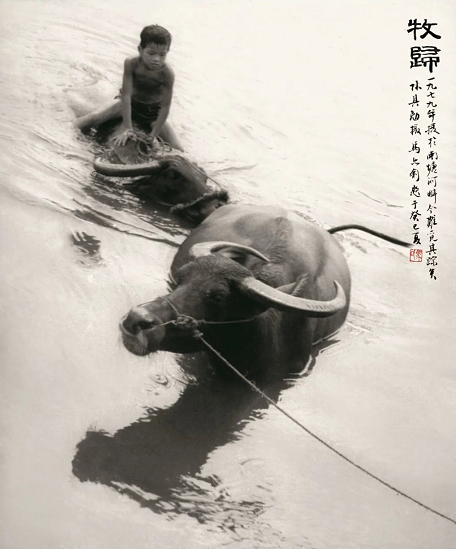

林其勉 1979年摄于温州市梧埏

1980年,他创作的黑白人像作品《新长征突击手马品权》,荣获中国摄影家协会主办的“第三届全国人像摄影艺术展览”优秀奖,“这对我来说是极大的鼓舞,让我对摄影创作更加兴致勃勃。”

全国新长征突击手马品权 林其勉 摄

1989年,林其勉应西班牙皇家摄影协会邀请,在马德里举办“林其勉摄影作品展览”……

林其勉 摄于1989年

四十多年来,他有上千幅作品入选国内外各类影展、影赛并获奖。

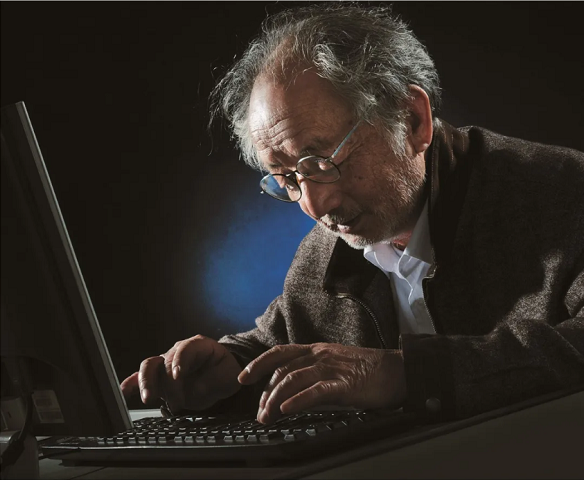

e网?不晚!林其勉 摄于2008年

对于摄影

他一辈子“高烧”未退

随着改革开放政策的实施,私人照相馆兴起,以更为新潮的拍摄风格和更加灵活的经营方式逐步占领市场,国营照相馆逐渐式微。

1994年,露天照相馆被列入国企承包改革试点单位,但只有承包经营权,人事改制难以实行,因此,历任露天照相馆摄影组组长、副经理、经理的林其勉,拒绝了上级领导请他承包“露天”的提议,决定“下海”自立门户。

林其勉 摄于上世纪80年代

承包者的喜悦 林其勉 摄于1982年

凭借过硬的拍摄技术,1996年,林其勉先于县学前开办了“大千”影楼。这家影楼一度成为温州时尚女性的追逐地,每逢佳节更是生意红火,前来拍摄全家福的客人络绎不绝。在收获了人生第一桶金后,他于2000年瞄准结婚写真大行其道的风潮,在人民路开设了“卡罗婚纱摄影”,组建起了一支拍摄、化妆和后期的“一条龙”服务团队。

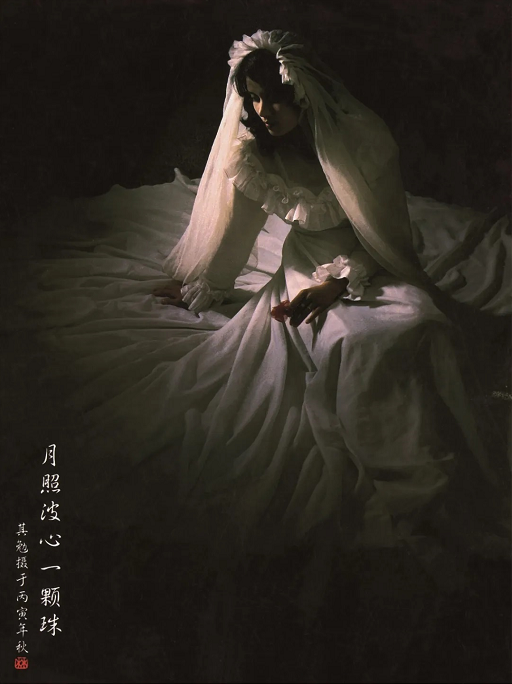

世异时移,摄影行业迎来一波又一波的新风潮。“卡罗婚纱摄影创办后的最初几年,市场推崇的拍摄风格和经营模式都是搬抄自台湾影楼”,林其勉说,那会儿人像摄影必须要打柔光效果,人们追求一种朦朦胧胧的光感;拍摄也不再怕浪费底片,摄影师往往多拍,以最终顾客选择入册张数为准,可分提成。这与过去结婚照只拍两人站坐两张合影加两张新娘独照的年代,相去甚远。

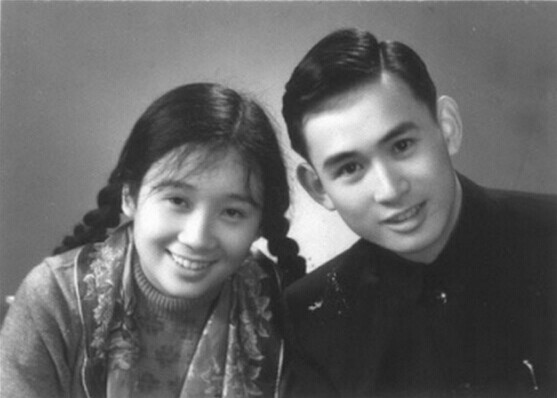

1957年的结婚照 林其勉供图

90年代后期的婚纱照 林其勉供图

然而岁月流转,风潮易逝。林其勉回首往昔,只见摄影写真从黑白影像到追求朦胧感再到重归清晰,化妆造型不断与时俱进,人们对相片色调的喜好从冷暖色系几番更替……流行风潮来来去去,在一张张相片上定格成为独属于特定年代的鲜明印记。

如今,林其勉大部分时间仍与摄影为伴,在开设摄影公益讲座、与摄影友人相约旅拍之余,还有了收藏古董相机的爱好。正如他所说,对于摄影,自己一辈子“高烧”未退。

2015年,林其勉(图中左四)组织温州人像摄影家协会会员赴永嘉楠溪江拍摄瓯江帆影创作场景

“现在暗房技术衰败,数码制作盛行,反而加深了我对传统摄影的感情,17年的情结始终让我无法忘怀。“

远去的黑白相片,与眼前的数码彩照,视觉上当然无法相比。但面对那些朴素的旧影,那些淡去的记忆会被重新勾起,当时那种迷恋摄影的感觉时时会荡漾在心田。”

林其勉热爱摄影,44载摄影光阴中又最是怀念胶片时代。

可见,一个人为何对一样事物情衷如许,正是因为此中付诸了他最好的年华。

林其勉摄影讲学工作场景

小贴士:

由温州市工人文化宫主办,林其勉的相机收藏为基本陈列的温州市摄影珍藏馆“百年古董百台相机展”,展期5年,持续到2026年1月。

展览地址:温州市工人文化宫3楼。

开馆时间:周二至周五18:30-21:00;周六至周日14:00-16:30 ,18:30-21:00;周一全天休馆。 |